当液氮罐内的液氮水平降低至不足以覆盖样本存储位置或剩余量低于罐体容量的

1/3~1/4时,罐内温度会进入显著升高阶段。具体临界值需结合罐体类型、样本存储方式及蒸发率综合判断,以下是详细解析:

-

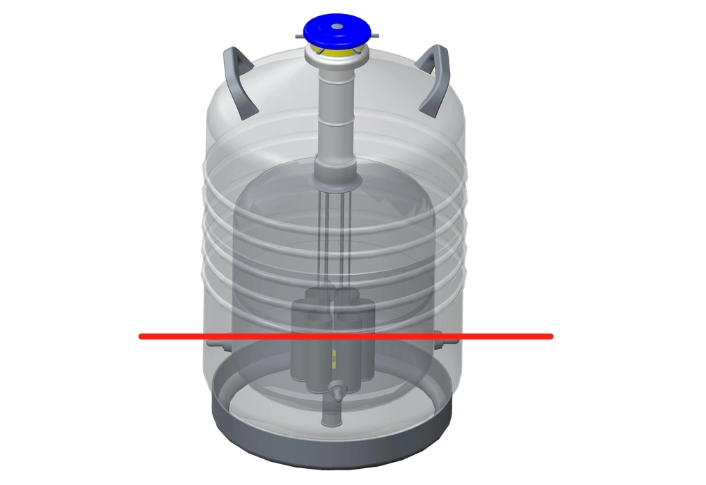

浸泡式存储(传统液氮罐):

若液氮液位低于冻存管、麦管或样本架的底部,样本会从

“浸泡在液氮中” 转为

“暴露在氮气氛围中”。此时,虽然氮气仍为低温气体(-180℃~-190℃),但气体的热传导效率远低于液氮,外界热量更容易导致样本温度波动。当液氮量继续减少,氮气温度会因热交换逐渐升高(如超过

- 150℃),直接威胁样本活性。

-

气相存储(气相液氮罐):

样本存储于液氮上方的气相空间,理论上不依赖液位覆盖,但液氮量过低会导致气相温度稳定性下降(如低于

- 180℃的安全阈值),此时需以 “气相温度监测” 为准,而非单纯液位高度。

液氮罐的

“静态蒸发率”(如日蒸发量 0.5L/100L)决定了低温维持能力。当剩余液氮量低于罐体容量的 1/3

时,可供蒸发的液氮总量不足以抵消外界持续传入的热量(如罐体导热、开盖热冲击),温度上升速度会明显加快。以 100L 罐体为例:

-

满罐(100L)时,静态蒸发率

0.5L / 天,可维持约 200 天低温;

-

剩余

30L 时,理论维持时间 60 天,但此时罐内低温缓冲能力减弱,若频繁开盖或环境温度升高,蒸发率可能翻倍,实际维持时间缩短至 30 天以内,温度可能以

0.5~1℃/ 天的速度上升。

生物样本(如细胞、胚胎)的安全存储温度通常要求**≤-130℃**,部分场景需≤-150℃。当罐内温度从

- 196℃升至 - 150℃以上时,样本内冰晶可能发生重结晶,导致细胞损伤。此时对应的液氮剩余量因罐体而异:

-

小容量罐(10~30L):剩余量低于

1/4(如 5L)时,可能在 1~2 周内温度突破 - 150℃;

-

大容量罐(100~500L):剩余量低于

1/3(如 30L)时,温度可能在 4~6 周内升至 - 150℃以下。

多数实验室遵循

“液氮补充警戒线

= 罐体容量 1/3” 的标准,原因如下:

-

当液位低于

1/3 时,罐内液氮蒸发面减小,热交换面积相对增大,蒸发率可能增加 20%~30%;

-

部分罐体的液位计在低于

1/3 时可能出现读数误差,导致监控失效,需提前补充。

|

场景

|

临界液位

|

温度升高风险

|

|

常规样本存储(少开盖)

|

低于

1/3 罐体容量

|

温度缓慢上升(0.3~0.5℃/

天)

|

|

频繁取放样本(每日开盖)

|

低于

1/2 罐体容量

|

热冲击叠加蒸发加速,温度上升至

- 160℃以下可能仅需 1~2 周

|

|

罐体真空度下降(老化)

|

高于

1/2 罐体容量

|

蒸发率翻倍,即使半罐液氮也可能在

1 个月内温度超标

|

-

液位实时监测:

-

采用称重法(1L

液氮≈0.8kg)或电子液位计,设定预警值为罐体容量的 1/3(如 100L 罐设为 30L 警戒线);

-

对关键样本罐加装温度传感器,当温度>-150℃时触发报警。

-

差异化补充策略:

-

频繁使用的罐子(如检验科)建议液位维持在

1/2 以上;

-

备用罐或长期存储罐可按

1/3 警戒线补充,但需每月核查一次。

-

应急方案:

若发现液氮量低于临界值,优先转移样本至备用罐,补充时需缓慢加入(避免温差导致罐体开裂),并记录补充后温度恢复时间(通常需

24~48 小时恢复至 - 196℃)。

液氮罐内温度显著升高的临界值并非绝对数值,而是与

“样本暴露风险”“蒸发率衰减”“温度安全阈值” 强相关。从实操角度,以罐体容量

1/3 作为补充警戒线是兼顾安全性与经济性的通用标准,而对于高价值样本,建议将安全液位提升至 1/2 以上,并通过 “液位 + 温度”

双重监控确保低温环境稳定。